暴力団情勢

令和6年における主な暴力団情勢とその対策

平成17年以降、暴力団の勢力そのものは、全国的に減衰を続けていますが、暴力団の中には、その活動を不透明化させるとともに、世情に応じて資金獲得活動を多様化させるなどして強固な人的・経済的基盤を維持しているものもあり、依然として、暴力団は社会に対する脅威となっています。

また、暴力団構成員が準暴力団を含む匿名・流動型犯罪グループの首領となる例や、これらのグループから暴力団への資金の流れが確認される例も認められ、暴力団の中には、匿名・流動型犯罪グループを実質的に傘下に収め、自らの資金獲得活動の一端を担わせているものもあるとみられます。同様に、暴力団は、薬物の密輸・密売等、資金獲得活動の一環として、来日外国人犯罪組織と連携する例もみられます。

六代目山口組と神戸山口組との間で発生した対立抗争の激化を受け、令和2年1月、暴力団対策法に基づき、特に警戒を要する区域(以下、「警戒区域」といいます。)等を定めた上で、両団体を「特定抗争指定暴力団等」に指定しました。その後、神戸山口組から離脱した池田組と六代目山口組との間で発生した対立抗争の激化を受け、令和4年12月に両団体を、神戸山口組から離脱した絆會と六代目山口組との間で発生した対立抗争の激化を受け、令和6年6月に両団体を、それぞれ「特定抗争指定暴力団等」に指定しました。

これらの団体の対立抗争は継続していることから、指定の期限を延長するとともに、警戒区域を見直し、情勢に応じた措置を講じています。

今後も、市民生活の安全確保に向け、必要な警戒や取締りの徹底に加え、暴力団対策法の効果的な運用等により事件の続発防止を図るとともに、各団体の弱体化及び壊滅に向けた取組を推進していくこととしています。

また、五代目工藤會については、平成24年12月に「特定危険指定暴力団等」に指定し、以降1年ごとに指定の期限を延長しているところ、令和6年12月には12回目の延長を行いました。

今後も、未解決事件の捜査をはじめ、五代目工藤會に対する取締りや資金源対策を強力に進めるとともに、違法行為の被害者等が提起する損害賠償請求訴訟等に対する必要な支援や離脱者の社会復帰対策を更に推進していくこととしています。

このほか、暴力団排除の取組を一層進展させるため、暴力団排除に取り組む事業者に対する暴力団情報の適切な提供や保護対策の強化等に取り組んでいます。

暴力団の勢力

暴力団構成員等の状況

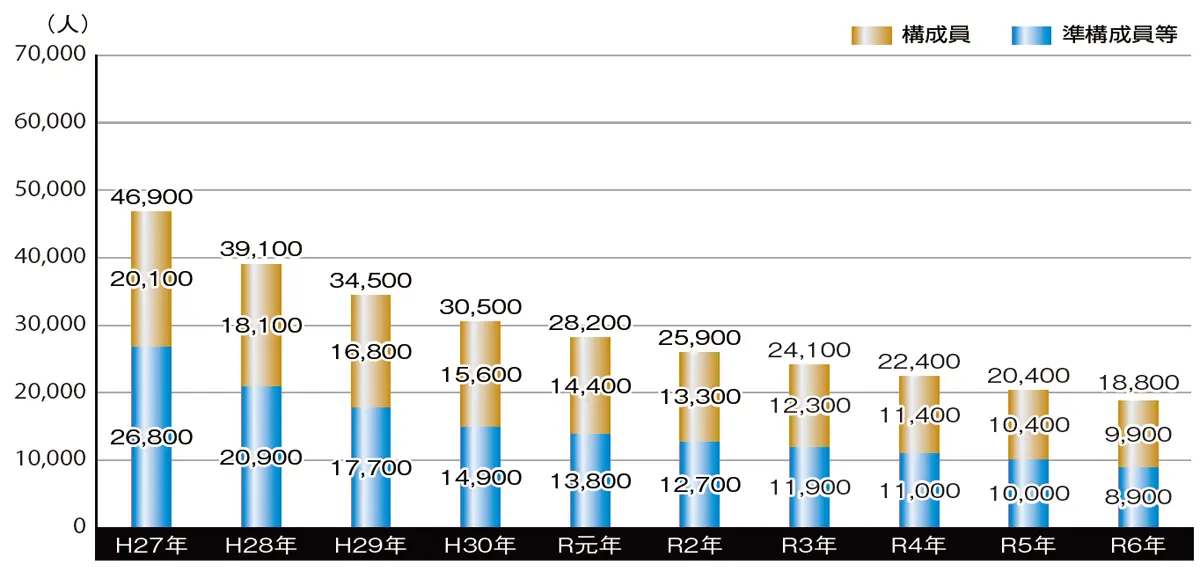

暴力団とは、「その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」(「暴力団対策法」第2条第2号)のことをいい、その構成員及び準構成員等注1(以下、この項において「暴力団構成員等」といいます。)の数は、令和6年末現在18,800人注2で、前年と比べ、1,600人減少しました。このうち、暴力団構成員の数は9,900人で、前年に比べ500人減少し、準構成員等の数は8,900人で、前年に比べ1,100人減少しました。

注1 暴力団構成員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団構成員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいいます。

注2 本項における暴力団構成員等の数は概数であり、各項目を合算した値と合計の値は必ずしも一致しません。

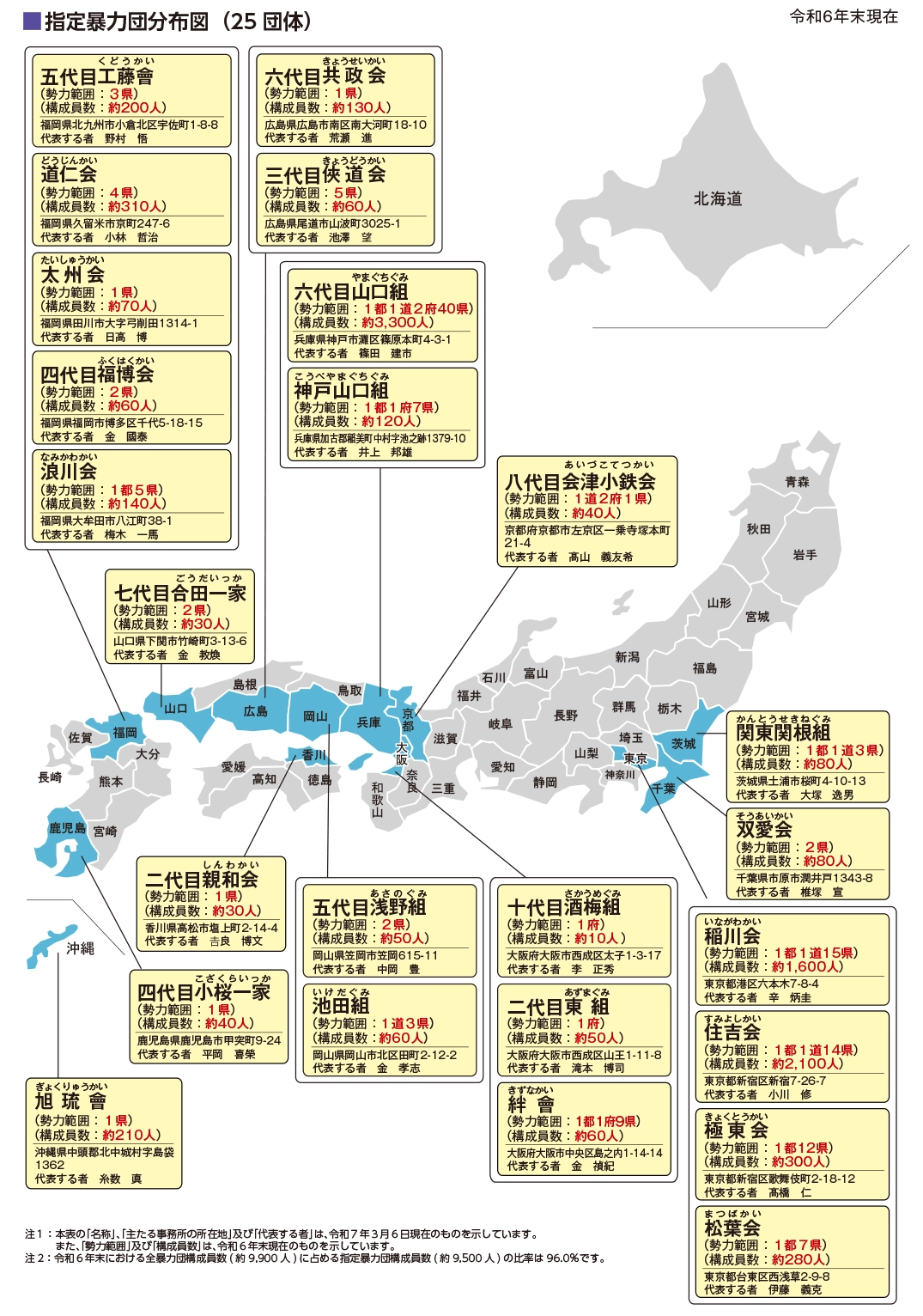

秋田県内の暴力団勢力(令和6年末現在)

秋田県内の暴力団勢力は、令和6年末現在、8組織約30人を把握しています。

組織別では、六代目山口組、稲川会及び住吉会等の大規模暴力団で占められており、暴力団勢力の寡占状態が続いています。

全国の指定暴力団の指定状況

暴力団犯罪の取締り

警察では、悪質・巧妙化する暴力団に対し、組織の壊滅に向け、あらゆる法律を適用して検挙活動を行っています。

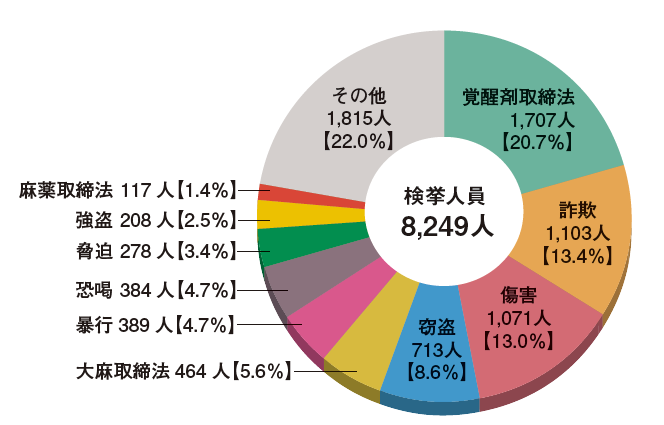

◆暴力団構成員等の罪種別検挙人員(令和6年)

近年、暴力団構成員等(暴力団構成員及び準構成員その他の周辺者をいいます。以下同じ。)の検挙人員は減少傾向にあり、令和6年においては、8,249人です。主な罪種別では、覚醒剤取締法違反が1,707人(-205)、詐欺が1,103 人(-229)、傷害が1,071人(-115)、窃盗が713 人(-176)、大麻取締法違

反が464 人(-241)、暴行が389 人(-138)、恐喝が384 人(-76)、脅迫が278 人(-11)、強盗が208人(-29)、麻薬取締法違反が117 人(+15)となっ

ています。

注2:括弧内は、前年比の検挙人員を指します。

注3:隅付き括弧内は、暴力団構成員等の罪種別検挙人員に占めるそれぞれの割合を示しています。

主要団体等に係る犯罪の検挙状況

近年、暴力団構成員等の検挙人員のうち、主要団体等の暴力団構成員等が占める割合は約8割で推移しており、令和6年中は、6,596 人で80.0%を占めています。なかでも、六代目山口組の暴力団構成員等の検挙人員は3,115 人と、暴力団構成員等の検挙人員の約4割を占めています。

匿名・流動型犯罪グループ情勢

匿名・流動型犯罪グループの特徴とその対策

●匿名・流動型犯罪グループの特徴

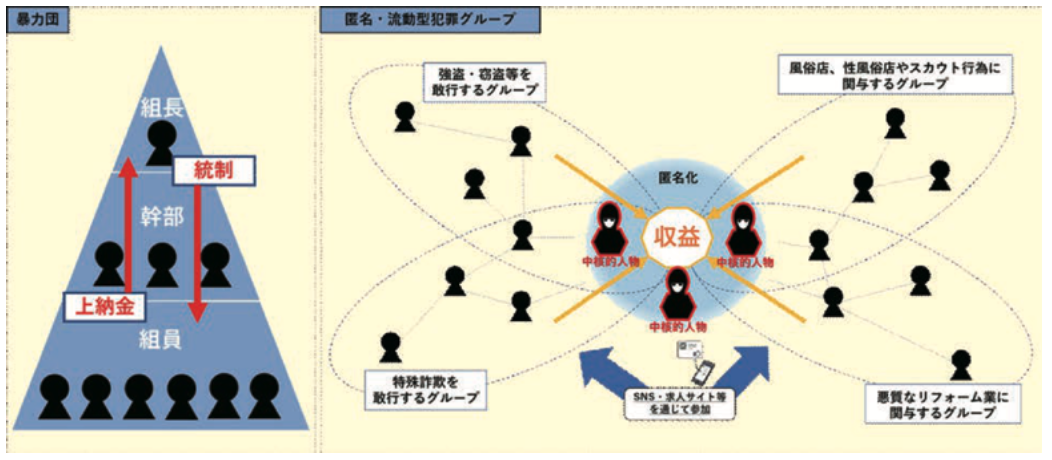

近年、暴力団の勢力が減衰していく中、暴走族の元構成員や暴力団の元構成員等を中心として、繁華街・歓楽街等で活動している準暴力団に加えて、新たな特徴を有する「匿名・流動型犯罪グループ」が台頭し、治安対策上の脅威となっ

ています。暴力団は、構成員同士が擬制的な血縁関係によって結び付き、多くの場合、「組長」の統制の下に、地位の上下によって階層的に構成されており、組織の威力を背景に又は威力を利用して資金獲得活動を行っていました。これ

に対し、匿名・流動型犯罪グループは、各種資金獲得活動により得た収益を吸い上げている中核部分は匿名化されており、また、SNS や求人サイトを通じるなどして緩やかに結び付いたメンバー同士が役割を細分化させ、その都度、犯

罪実行者募集情報への応募者を末端の実行犯として、言わば「使い捨て」にするなど、メンバーを入れ替えながら多様な資金獲得活動を行うため、組織の把握やメンバーの特定が容易ではないという特徴を有しています。

◆暴力団及び匿名・流動型犯罪グループの特徴

●戦略的な実態解明及び取締り等

匿名・流動型犯罪グループの組織構造や内部統制、資金の流れ等を解明し、有効な対策を講じるべく、警察庁において、長官官房審議官(調整担当)及び長官官房参事官(匿名・流動型犯罪グループ対策担当)の取りまとめの下、部門横断的な情報共有、実態解明等を推進するとともに、全国警察において、組織犯罪対策等を担当する参事官級の職員を匿名・流動型犯罪グループに係る総合対策の司令塔とし、関係部門における取組状況等を集約し、部門横断的な情報共有、実態解明等を推進しています。

また、匿名・流動型犯罪グループによって敢行される特殊詐欺及びSNS 型投資・ロマンス詐欺に、都道府県警察の垣根を越えて迅速かつ効果的な捜査を推進するため、令和6年4月、他の都道府県警察から依頼を受けて管轄区域内で行うべき捜査を遂行する「特殊詐欺連合捜査班」(TAIT 注)を、各都道府県警察に構築しました。特に捜査事項が集中すると見込まれる警視庁、埼玉、千葉、神奈川、愛知、大阪及び福岡の7都府県警察では、それぞれ専従の捜査体制を構築し、全国警察から派遣される捜査員を加え、合計約500 人の捜査員を配置しました。令和6年中のTAIT を活用した特殊詐欺等の検挙件数は322 件でした。

さらに、匿名・流動型犯罪グループが深く関与し治安対策上の課題となっている事犯を重点取組対象事犯として指定し、全国警察及び警察庁が連携して、これを踏まえた同グループの戦略的な実態解明及び取締り等を推進しています。

加えて、匿名・流動型犯罪グループの中核的人物等のうち、特に全国的な見地から速やかに活動実態を解明した上で取り締まるべき対象を取締りターゲットに指定し、全国警察及び警察庁が連携して、同グループの壊滅に向けた戦略的な取締り等を推進しています。

注:TelecomscamAlliancedInvestigationTeam の略。「タイト」と呼称しています。

匿名・流動型犯罪グループによる多様な資金獲得活動の動向

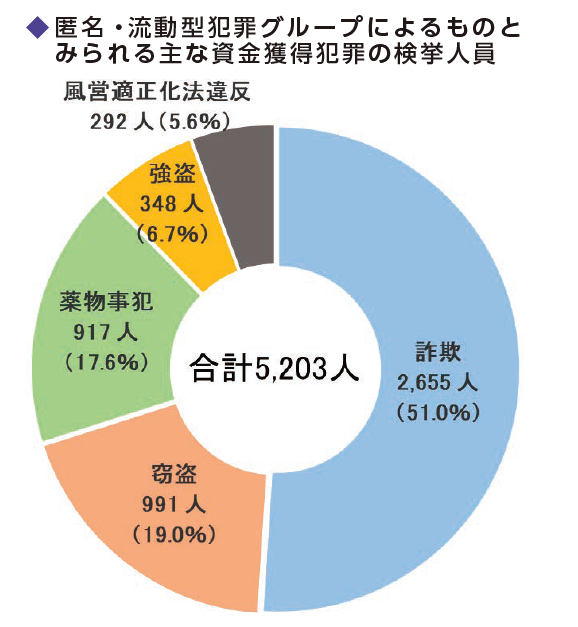

令和6年中の匿名・流動型犯罪グループによるものとみられる資金獲得犯罪(注1)について、主な資金獲得犯罪(注2)の検挙人員を罪種別にみると、詐欺が過半数を占め、次いで窃盗、薬物事犯、強盗、風営適正化法違反の順となっています。

匿名・流動型犯罪グループは、特殊詐欺及びSNS 型投資・ロマンス詐欺に加え、令和6年8月以降、関東地方(注3)において相次いで発生した、SNS 等で募集された犯罪の実行者による凶悪な強盗等(注4)、悪質ホストクラブ事犯、組織的窃盗・盗品流通事犯、悪質リフォーム事犯のほか、インターネットバンキングに係る不正送金事犯等のサイバー犯罪に至るまで、近年、治安対策上の課題となっている多くの事案に深く関与している実態が認められます。

警察では、こうした多様な資金獲得活動に着目した取締りにより、匿名・流動型犯罪グループに対して効果的に打撃を与えるとともに、組織的犯罪処罰法等の積極的な適用により犯罪収益の剝奪を推進しています。

注1: 匿名・流動型犯罪グループによる資金獲得犯罪とは、匿名・流動型犯罪グループの活動資金の調達につながる可能性のある犯罪をいい、特殊詐欺や強盗、覚醒剤の密売、繁華街における飲食店等からのみかじめ料の徴収、企業や行政機関を対象とした恐喝又は強要、窃盗、各種公的給付金制度を悪用した詐欺等のほか、一般の経済取引を装った違法な貸金業や風俗店経営、AV へのスカウト等の労働者供給事業等をいいます。

注2:詐欺、強盗、窃盗、薬物事犯及び風営適正化法違反

注3:東京、埼玉、千葉及び神奈川の1都3県

注4:強盗、窃盗、住居侵入及び建造物侵入等

暴力団排除活動

暴力団の不当な行為を許さず、社会から暴力団を排除する運動は、全国各地で大きな盛り上がりを見せています。

警察は、都道府県暴力追放運動推進センター(以下「暴追センター」といいます)や弁護士会、関係機関、地域・職域における民間団体と一体になって、暴力団を社会から排除する活動を推進しています。

公共事業等からの暴力団排除

国においては、警察庁とすべての省庁が、あらゆる公共事業等から暴力団関係企業を排除する仕組みを構築しました。

地方自治体においては、暴力団や暴力団員、これらと社会的に非難されるべき関係にある者等を公共工事等から的確に排除するため、入札参加資格基準等への暴力団排除条項の導入が順次進められています。

国や地方自治体等と警察が連携を密にし、暴力団の維持・運営に協力していた建設業者等を指名除外等により各種入札・契約から排除しています。

その他公共部門における暴力団排除

地方自治体においては、生活保護費等の給付や公営住宅への入居等から暴力団を排除する取組を進めています。

各種業法による暴力団排除

各種業法に定められた暴力団排除条項の効果的な活用や警察による各種業法違反の検挙により暴力団関係企業の排除を進めています。

地域・職域からの暴力団排除

暴力団を壊滅するためには、警察の取締りなどにあわせて、国民一人一人が暴力団排除の意識を盛り上げて暴力団と対決することが必要です。

警察では、全国各地の地域や職域の暴排組織の拡充・強化を図るとともに、地域住民や関係機関、団体と一体になった暴力団排除活動を推進しています。

行政対象暴力の現状と対策

◎行政対象暴力とは

暴力団等(暴力団、暴力団員、準構成員、総会屋等及び社会運動等標ぼうゴロといいます。)又は右翼が、不正な利益を得る目的で、国や地方公共団体等の行政機関又はその職員を対象として行う違法又は不当な行

為を「行政対象暴力」と呼んでいます。

行政対象暴力の形態には行政機関の持つ権限の行使を要求する「権限行使要求型」と、名目の如何を問わず、行政機関又はその職員に金品を要求する「金品要求型」があります。

両形態とも、暴力団等の有力な資金源の一つとなるばかりでなく、公平公正であるべき行政の権限行使を歪めるものであり、これに応じてしまうと、国民の行政への信頼を大きく損ねてしまいます。

行政対象暴力には、組織で対応していくことが基本です。現在、行政機関では、組織的に行政対象暴力に対処するための仕組みが整備されるとともに、警察、暴追センター、弁護士会等の関係機関との連携強化に努めています。

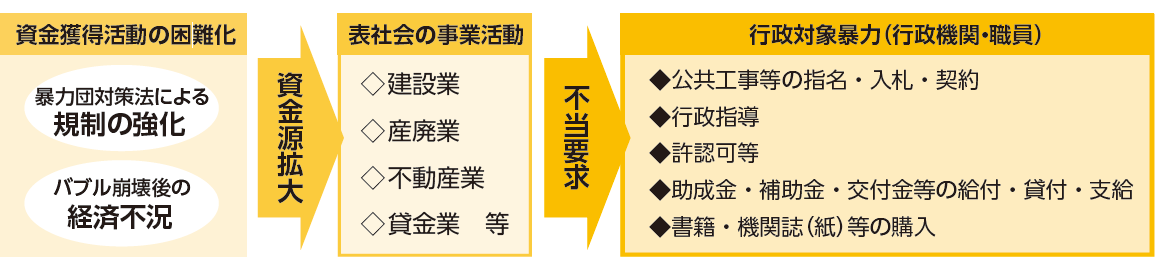

暴力団等の表社会の事業活動への進出と行政対象暴力

暴力団等に対する基本的対応要領

ほとんどの人が、自分は暴力団等には、関わりがない 大原則(対応の基本)と思いがちですが、いつ、どこで、何が発端で関わりができるか知れません。

市民の皆さんや企業が、暴力団員からの不当要求を受けた場合の対応要領を整理しました。大切なことは、暴

力団等からアプローチを受けた場合は、一人で悩まず、警察や暴追センターや弁護士に早く相談することです。

大原則(対応の基本)

不当要求に対しては、対応の方針をあらかじめ検討し、組織として一丸となって対応することが何よりも大切です。

◆平素の準備

❶トップの危機管理

★トップ自らが、「不当な要求には絶対応じない」という基本方針と姿勢を示し、毅然とした社風を構築していく。

★担当者が気楽に報告できる雰囲気作りを行う。

❷体制作り

★あらかじめ対応責任者、補助者等を指定しておき、対応マニュアル、通報手順等を定めておく。

★対応責任者は、組織を代表して対応することから、組織としての回答を準備しておく。

★対応する部屋を決めておき、録音、撮影機器等をセットしておくとともに、暴力追放ポスターや責任者講習受講修了書等を掲げておく。

❸暴力団排除条項の導入

★暴力団等反社会的勢力を排除する根拠として、

○ 暴力団等反社会的勢力とは取引しないこと

○ 取引開始後反社会的勢力と判明した場合、解約すること

などの内容が盛り込まれた暴力団排除条項を契約書や約款等に導入しておく。

❹警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等との連携

★警察や暴追センター、弁護士等との連携を保ち、事案の発生に備え担当窓口を設けておく。

◆有事の対応(不当要求対応要領)

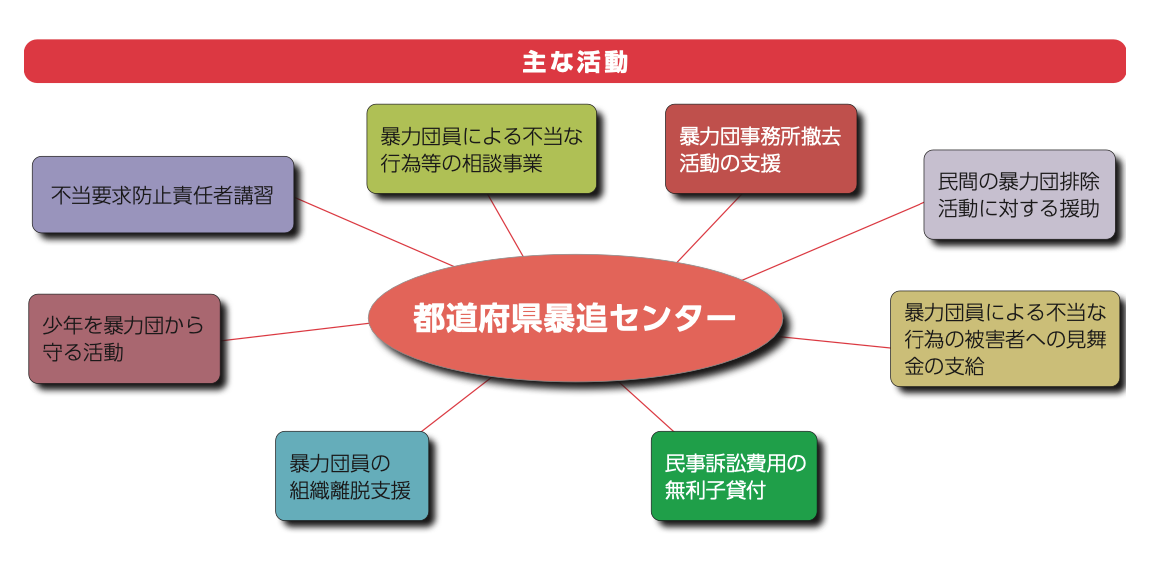

暴力追放運動推進センターの活動概要

暴追センターは、暴力団のない明るい社会をめざして設立された公益法人です。

暴追センターでは、暴力団を排除するための責任者講習と広報啓発活動、暴力団による被害の相談活動、そして暴力団追放に向けた様々な支援活動を行うなど、困った時の身近な「駆け込み寺」として活動しています。

不当要求防止責任者講習の開催

暴追センターでは、暴力団対策法に基づき、都道府県公安委員会から委託を受け、各事業所の不当要求防止責任者に対し、暴力団等からの不当要求による被害を防止するために必要な対応要領などについての講習を行っています。

■責任者講習についてはこちら

不当要求防止責任者の選任

暴力団による不当要求に対して、事業者等が対抗するためには、暴力団等に適切に対応できる不当要求防止責任者を選任する必要があります。

不当要求防止責任者には、社会的経験が豊富で、事業者等の経営方針を把握している業務の統括管理者が望ましく、この不当要求防止責任者を中心に暴力団等からの不当要求に対応していくことが大切です。

選任された不当要求防止責任者は、責任者講習を確実に受講することが必要です。

![]() 「責任者選任届出書」はこちら

「責任者選任届出書」はこちら

不当要求防止責任者の役割

●不当要求に対する各事業所の内部体制の整備

●不当要求による被害が発生した場合の被害調査及び警察等への連絡

●社員等に対する不当要求についての指導・教育の実施

暴力団が関係する困りごと相談/受付

- 暴力団対策法により、指定暴力団がその所属する指定暴力団の威力を示して行う不当な要求行為が禁止されています。

27の禁止行為(警察庁)

27の禁止行為(警察庁) - 暴追センターでは、暴力団・エセ右翼・エセ同和など反社会的勢力の行為に関係する困りごと相談を受付けています。相談については、秋田県警察や秋田弁護士会と連携し、問題の適切な解決方法の指導に努めています。

- 受付時間

午前9:30〜午後4:30(※土・日・祝祭日を除きます。) - 相談方法

面接または電話による相談を受付けています。

原則として、常勤の暴力追放相談員が対応し、必要に応じて警察や弁護士会との連携を図ります。

※相談は無料、秘密を厳守します。